今天给大家分享两例光学类专利申请驳回的案例。

案例1

实审驳回意见:

本复审请求涉及申请号为200410095184.0、名称为“变焦透镜”的发明专利申请(下称本申请),申请人为索尼株式会社。本申请的申请日为2004年10月29日,优先权日为2003年10月29日,公开日为2005年05月04日。经实质审查,国家知识产权局原专利实质审查部门于2009年02月06日发出驳回决定,驳回了本申请,其理由是:本申请说明书不符合专利法第26条第3款的规定。驳回决定所针对的审查文本:申请人于2006年9月18日提交的权利要求第1-28项、说明书第1-22页,于2004年10月29日提交的说明书附图第1-17页、说明书摘要和摘要附图。

驳回决定所针对的独立权利要求1的内容如下:“1.一种变焦透镜,包括从物侧起依次排列的:具有正折射的第一透镜组,具有负折射的第二透镜组,具有正折射的第三透镜组,以及具有正折射的第四透镜组,其中当透镜位置状况从广角端状态向远焦端状态改变时,第一透镜组和第三透镜组固定在光轴方向上的预定位置,当第二透镜组向像侧移动时,在第二透镜组移动之后产生的像的位置变动由第四透镜组的移动来补偿;其中当透镜位置状况改变时,沿光轴方向设置的孔径光阑配置在第三透镜组的物侧;其中第三透镜组由从物侧起依次排列的胶合透镜和正透镜组成,该胶合透镜包括凸面面向物侧的正透镜和凹面面向像侧的负透镜;并且满足下面的条件式(1)(1)4<(R3a+R3b)/fw*Fnow<7其中R3a是第三透镜组最接近物侧的透镜表面的曲率半径,R3b是第三透镜组最接近像侧的透镜表面的曲率半径,fw是整个透镜系统在广角端状态的焦距,Fnow是在广角端状态的孔径比。”

驳回决定认为:1)说明书定义了公式(1):4<(R3a+R3b)/fw*Fnow<7,其中R3a是第三透镜组最接近物侧的透镜表面的曲率半径,R3b是第三透镜组最接近像侧的透镜表面的曲率半径,fw是整个透镜系统在广角端状态的焦距,Fnow是在广角端状态的孔径比。在本申请的四个具体实施例中R3a均为正曲率半径,R3b均为负曲率半径,而且负曲率半径的绝对值均大于正曲率半径的绝对值,所以上述公式中(R3a+R3b)所得必为负数;由于fw、Fnow均为正数,因此(R3a+R3b)/fw*Fnow的计算结果必然为负数,不可能在4与7之间。2)至于说明书第13、16、18、21页的具体实施例部分记载的(R3a+R3b)/fw*Fnow的计算结果,审查员无论是使用│R3a+R3b│/fw*Fnow的计算公式或是使用│R3a│+│R3b│/fw*Fnow的计算公式都无法得出与之相同的计算结果;因而也无法将上述公式(1)理解为这两种情况。因此,本申请说明书不符合专利法第26条第3款的规定。

索尼复审请求:

申请人索尼株式会社(下称复审请求人)对上述驳回决定不服,于2009年05月06日向专利复审委员会提出了复审请求。复审请求人认为,1)实际上在本申请的说明书中,曲率半径R3a和R3b都是在同一坐标中测量的。例如第三透镜组G3的胶合透镜L31中,位于最靠近物侧的正透镜表面(对应于R3a)和位于最靠近像侧的负透镜表面(对应于R3b)朝向同一方向。因此,曲率半径R3a和R3b用相同的符号表示(在这种情况下为正),因而本发明的公式(1)中的(R3a+R3b)/fw*Fnow的计算结果是4和7之间的正值。2)关于公式(1):在本申请中,R3b是配置在第三透镜组中的胶合透镜的像侧透镜面的曲率半径。在各实施例中成为透镜L31的像侧透镜面的曲率半径。因此,说明书中的公式(1)是正确的,并且说明书符合专利法第26条第3款的规定。经形式审查合格,专利复审委员会依法受理了该复审请求,并于2009年06月09日向复审请求人发出复审请求受理通知书,同时将本案转送至原审查部门进行前置审查。原审查部门在前置审查意见书中坚持原驳回决定。

复审通知内容:

针对上述复审请求,专利复审委员会依法成立合议组对本案进行审理。合议组于2010年07月15日发出复审通知书,指出:即使不考虑R3a和R3b的正负向,依据申请人认定的条件式(1)以及说明书中对R3b的定义,将说明书中公开的R3a和R3b所对应的透镜的曲率半径的数值以及fw和Fnow的数值代入式(1)中,无法得到说明书中记载的结果数值。由此可见,本申请说明书中给出的制作变焦透镜的技术手段是含糊不清的,本领域技术人员根据说明书的记载内容无法实施,本申请的说明书没有对其技术方案作出清楚、完整的说明,不符合专利法第26条第3款的规定。复审请求人于2010年08月30日对复审通知书做出了意见陈述,复审请求人认为复审请求书所述的“R3b是配置在第三透镜组中的胶合透镜的像侧透镜面的曲率半径”和说明书第4页第6段所述的“R3b是第三透镜组G3最接近像侧的透镜表面”尽管在文字上稍有不同,但是对于本领域的技术人员来说,根据附图2、6和10和说明书的相关描述可以断定,这两种表述本质上没有什么区别。例如,按照说明书附图4所示,本领域技术人员很容易直接并毫无疑义地确定“第三透镜组G3的胶合透镜L31中,位于最靠近物侧的正透镜表面(对应于R3a)和位于最靠近像侧的负透镜表面(对应于R3b)朝向同一方向”,而且对R3b的说明、即R3b是“配置在第三透镜组中的胶合透镜的像侧透镜面的曲率半径。在各实施例中成为透镜L31的像侧透镜面的曲率半径”也能够从说明书及附图记载的内容直接并毫无疑义地确定。经审查,合议组认为本案事实已经清楚,可以做出审查决定。

复审决定理由:

1.审查文本的认定由于复审请求人在复审阶段没有对申请文件进行修改,因此本复审通知书所针对的审查文本与驳回决定所针对的审查文本一致,即以复审请求人于2006年9月18日提交的权利要求第1-28项、说明书第1-22页,于2004年10月29日提交的说明书附图第1-17页、说明书摘要和摘要附图作为审查基础。

2.关于专利法第26条第3款专利法第26条第3款规定:说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。具体就本案而言,合议组认为:本申请涉及一种变焦透镜,其目的是改善由于在制造时变焦透镜的第三透镜组产生的相互偏心引起的性能退化,从而提供一种在制造时能实现稳定的光学性能的变焦透镜。该变焦透镜具有第一透镜组G1、第二透镜组G2、第三透镜组G3和第四透镜组G4,其中第三透镜组G3包括一胶合透镜和一正透镜,该胶合透镜包括凸面面向物侧的正透镜和凹面面向像侧的负透镜,每一个透镜都从物侧起依次排列。为了校正畸变像差和彗差,需要满足条件式(1):(1)4<(R3a+R3b)/fw*Fnow<7,根据说明书的记载,其中R3a是第三透镜组G3最接近物侧的透镜表面的曲率半径,R3b是第三透镜组G3最接近像侧的透镜表面的曲率半径,fw是整个透镜系统在广角端状态的焦距,Fnow是在广角端状态的孔径比。本案争论的焦点在于上述公式(1)中的R3b究竟代表哪个透镜表面的曲率半径。由于本申请原权利要求书和说明书在涉及R3b的定义时,都是指第三透镜组最接近像侧的透镜表面的曲率半径。而第三透镜组从物侧起包括胶合透镜L31和正透镜L32,依据说明书以及附图2、6、10、14的记载可知,胶合透镜L31和正透镜L32从物侧至像侧依次包括第12、13、14、15、16曲面,其中最接近物侧的曲率半径为第12个曲面的曲率半径,最接近像侧的为第16个曲面的曲率半径,因此根据上述说明书中对R3a和R3b的定义可知,第三透镜组最接近物侧的透镜表面的曲率半径即为第12个曲面的曲率半径,第三透镜组最接近像侧的透镜表面的曲率半径即为第16个曲面的曲率半径。抛开由于坐标趋向导致的正负问题,将本申请涉及的第12个面和第16个面的曲率半径值代入条件式(1)进行验证,结果为:│R3a││R3b│fw*Fnow│R3a│+│R3b│/fw*Fnow实施例11.64038.922711.855.710(≠说明书中的5.495)实施例21.673110.154611.856.393(≠说明书中的5.700)实施例31.66754.668911.853.425(≠说明书中的6.044)实施例41.51394.691611.853.354(≠说明书中的5.761)。

从上述表格中的数据可知,所述验证结果不同于说明书中记载的结果数值,也即是说,即使不考虑R3a和R3b的正负向,从申请人认定的条件式(1)也无法得到说明书中记载的数值。由此可见,本申请说明书中给出的制作变焦透镜的技术手段是含糊不清的,本领域技术人员根据说明书的记载内容无法实施,本申请的说明书没有对其技术方案作出清楚、完整的说明,不符合专利法第26条第3款的规定。复审请求人认为,复审请求书所述的“R3b是配置在第三透镜组中的胶合透镜的像侧透镜面的曲率半径”和说明书第4页第6段所述的“R3b是第三透镜组G3最接近像侧的透镜表面”尽管在文字上稍有不同,但是对于本领域的技术人员来说,根据附图2、6和10和说明书的相关描述可以断定,这两种表述本质上没有什么区别。合议组不同意这种理解:因为不论从附图2、6、10或是14的任一图看都可以毫无疑义的看出,第三透镜组G3包括胶合透镜L31和正透镜L32,而胶合透镜的像侧透镜面为第14个面,第三透镜组G3最接近像侧的透镜表面为正透镜L32接近像侧的面,即第16个面。因此,“配置在第三透镜组中的胶合透镜的像侧透镜面的曲率半径是在各实施例中成为透镜L31的像侧透镜面的曲率半径”并非第三透镜组G3最接近像侧的透镜表面。复审请求人的理由不能成立。根据上述事实和理由,本案合议组依法做出以下审查决定。

案例总结:

专利审查指南第二章2.1.3中规定:“所述技术领域的技术人员能够实现,是指所属技术领域的技术人员按照说明书所记载的内容,就能够实现该发明或实用新型的技术方案,解决其技术问题,并产生预期的技术效果。”这就需要“具体实施方式”与“发明内容”之间相互协调,达到内在的一致。

具体到本案例,该申请的权利要求和说明书的内容均含有相关数学式并对技术方案起着限定作用,在说明书中不但应当给出足够的试验数据,而且需要试验结果与数学式的表达上相一致。本申请被驳回的关键在于,第三透镜组G3的参数设置公式,使实验结果与公式表达不一致,由此本领域技术人员来说,无法确定第三透镜组G3的具体参数设置方式,故不符合专利法26.3的规定。

所以在撰写申请文件时,要以本领域技术人员能够实现为首要目的,特别是对数学式中参数及其条件需要进行严格的设置,并进行准确的说明,使实施例中实验数据与定义的数学式能够在实际结果与理论值上达到一致。若权利要求中定义的数学式或变量很多,可以进行适当地拆解,并在具体实施例中补充一定的步骤演算过程,以保证实际结果与定义式的统一,且更利于审查员理解方案过程。

案例2

实审驳回意见:

本复审请求涉及申请号为200510113362.2、名称为“背光模块和扩散模块及其扩散板”的发明专利申请(下称本申请),其申请日为2005年10月11日,公开日为2006年3月15日,申请人为友达光电股份有限公司。经过实质审查,国家知识产权局专利实质审查部门于2008年3月14日以申请人于申请日提交的说明书第1-3页、附图第1-3页、说明书摘要和摘要附图,于2008年1月25日答复第三次实质审查意见通知书时提交的权利要求第1-2项为基础,以本申请全部权利要求1-2均不符合专利法第22条第3款的规定为由作出驳回决定。

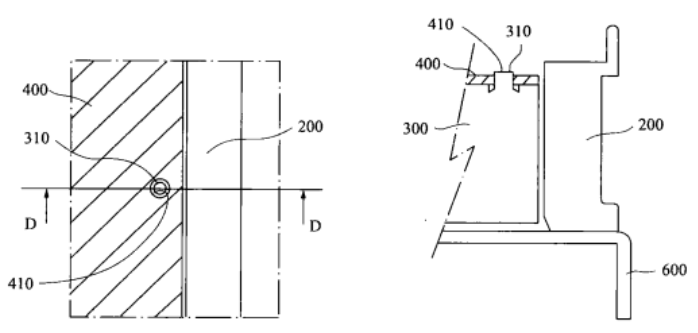

驳回决定所针对的权利要求如下:“1.一种背光模块,包括有:一扩散板,包括至少一悬挂部,其一体形成在所述扩散板上;以及一光学膜片,包括至少一孔;其中,所述光学膜片通过设在所述扩散板的所述悬挂部结合而悬挂在所述扩散板上。2.如权利要求1所述的背光模块,其中所述悬挂部为柱状结构。”在实质审查过程中共引用了5篇对比文件,在驳回决定中使用对比文件4作为评述上述权利要求1-2创造性的对比文件,即对比文件4:KR1020050006548A,公开日为2005年1月17日。(下图为对比文件4附图,左图为俯视图,右图为截面图)

驳回决定中认为:对比文件4是与本申请最接近的对比文件,本申请权利要求1与对比文件4的区别特征在于,权利要求1中悬挂部一体形成在扩散板上,而对比文件4中相当于权利要求1中的悬挂部的定位柱310一体形成在导光板上。但是本申请和对比文件4都属于背光模块这一相同的技术领域,都能够提供光学片的精确定位、避免光学片产生刮伤、结构简单且降低成本等等,将对比文件4应用到本申请中属于同一技术领域中的简单转用,不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

友达光电复审请求:

申请人友达光电股份有限公司(以下称复审请求人)对上述驳回决定不服,于2008年4月29日向专利复审委员会提出复审请求,没有修改申请文本。复审请求人强调对比文件4中的定位柱一体形成在导光板而不是扩散板上,因此不能给出悬挂部一体形成在扩散板上的技术启示,且驳回决定没有引用书面证据来证明这一区别是本领域中的简单转用,因此本申请权利要求1相对于对比文件4具备创造性。从而其从属权利要求2也具备创造性。经形式审查合格,专利复审委员会依法受理了该复审请求,于2008年5月21日向复审请求人发出复审请求受理通知书,并于同一日向国家知识产权局专利实质审查部门发出了前置审查通知书。国家知识产权局专利实质审查部门在前置审查意见中,仍然坚持原驳回决定。

复审通知内容:

针对上述复审请求,专利复审委员会依法成立合议组,对该复审请求进行审查。本案合议组于2008年8月13日向复审请求人发出复审通知书,指出本申请权利要求1、2相对于对比文件4不具备创造性,本申请权利要求1与对比文件4的区别在于,权利要求1中限定的是扩散板,而对比文件4中公开的是导光板,但对比文件4与本申请均涉及背光模块这一技术领域,导光板与扩散板均为背光模块中的光学元件,对比文件4所采取的通过凸设在导光板300上的固定凸起310来固定光学膜片400这一技术手段及其达到的技术效果与本申请权利要求1中通过在扩散板上设置悬挂部来固定光学膜片的技术手段及其达到的技术效果相同,因此对比文件4给出了将背光模块中导光板300与光学膜片400相结合的方式应用到类似的光学元件扩散板与光学膜片的结合中的技术启示,故本申请权利要求1相对于对比文件4不具备创造性,从属权利要求2的附加技术特征也被对比文件4所公开,因此权利要求2相对于对比文件4也不具备创造性。针对上述复审通知书,复审请求人于2008年8月25日提交了意见陈述书,没有修改申请文件,复审请求人强调,导光板与扩散板在本领域中的作用不同,导光板只应用于侧光式背光模块中,扩散板还可应用于直下式背光模块中,这两者不能等同,扩散板上的悬挂部也不能等同于导光板上的固定凸起,因此本领域技术人员不会从对比文件4中得到启示,故权利要求1相对于对比文件4具备创造性,从而其从属权利要求2也具备创造性。至此,合议组认为本案事实已清楚,现依法作出审查决定。

复审决定理由:

1.审查基础由于在复审阶段复审请求人没有修改申请文件,因此本决定针对的审查文本与驳回决定所针对的审查文本相同。

2.关于创造性专利法第22条第3款规定,创造性,是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步。权利要求1请求保护一种背光模块,对比文件4公开了一种用于液晶显示器的背光模块(参见说明书第1页倒数第13行-第2页第8行,第4页第8行-倒数第3行,附图1、4、5),其包括:一导光板300,其上一体地形成有一柱状的固定凸起310(相当于权利要求1中的悬挂部);光学膜片400,其上形成有一固定孔410;光学膜片400通过其上的固定孔410与导光板300上的固定凸起310相结合而固定在导光板300上。由上可知,权利要求1与对比文件4的区别在于,权利要求1中限定的是扩散板,而对比文件4中公开的是导光板。但是,对比文件4与本申请均涉及液晶显示装置的背光模块,而且对比文件4中的导光板与本申请中的扩散板均为背光模块中常见的光学元件,并且其上均会设置一些光学膜片,对比文件4通过凸设在导光板300上的固定凸起310来固定光学膜片400,从而提供光学膜片400的定位,并在将该背光模块应用于液晶显示器时可避免光学膜片产生位移而影响显示效果,其结构简单、成本低,这一实现方式与本申请权利要求1中通过在扩散板上设置悬挂部以固定光学膜片的实现方式相同,达到的技术效果也相同,因此对比文件4公开的内容可以启示本领域技术人员将对比文件4的背光模块中导光板300与光学膜片400相结合的实现方式应用到类似的光学元件扩散板与光学膜片的结合中,从而获得本申请权利要求1的技术方案,即在对比文件4的启示下获得权利要求1的技术方案对本领域技术人员而言是显而易见的,因此权利要求1相对于对比文件4不具备突出的实质性特点和显著的进步,不符合专利法第22条第3款有关创造性的规定。复审请求人认为导光板应用于侧光式背光模块,用于引导光,扩散板应用于直下式背光模块,用于扩散光,它们作用不同。

对此,合议组认为:首先,本申请与对比文件4均为背光模块领域,侧光式与直下式属于背光模块中两种具体的模式,本领域技术人员在某一模式的背光模块中遇到问题时有动机从另一模式的背光模块中寻找解决的办法,况且,对比文件4中导光板300与光学膜片400的结合方式和本申请中扩散板与光学膜片的结合方式并不依赖于背光模块中光源的设置方式是侧光式还是直下式,与所结合的光学膜片的具体功能也不直接相关,因此将对比文件4侧光式背光模块中的导光板与光学膜片结合的方式适应性地移植到直下式背光模块中是容易想到的;其次,对比文件4中导光板300与光学膜片400结合的方式及其达到的技术效果与本申请权利要求1的技术方案中的相同,而导光板与扩散板又都是背光模块中常见的光学元件且在背光模块中常与其它光学片结合,因此对比文件4中给出了将侧光式背光模块中导光板与光学膜片结合的方式应用到直下式背光模块中的技术启示,从而获得本申请权利要求1的技术方案。权利要求2引用权利要求1,其附加技术特征进一步限定所述悬挂部为柱状结构。如上所述,对比文件4中已经公开了固定凸起310为柱状,因此在其引用的权利要求1相对于对比文件4不具备创造性的情况下,权利要求2相对于对比文件4也不具备专利法第22条第3款规定的创造性。根据上述事实和理由,本案合议组作出以下审查决定。

案例总结:

本案例涉及同一技术领域中不同类型产品之间的技术启示的判断问题,亦或者说是同一技术领域中不同应用场景下产品之间的技术启示的判断问题。友达光电的该专利与对比文件4均涉及液晶显示器的背光模块,显然属于相同技术领域;但本专利为直下式背光模块,而对比文件4中所公开的侧光式背光模块,即两者属于同一技术领域中两种不同类型的产品,因此需要对这两种类型的产品之间是否存在技术启示进行判断。

首先,由于这两个方案属于背光显示器件中的两种模块设置类别,在企业对背光显示器件进行加工生产时,本领域技术人员能够很容易联想或知晓相关平行类别的技术,并加以应用,由此在解决同一技术问题时,就有动机到该技术领域的相似类别技术或产品中寻找技术启示,由此审查员很容易认为两者之间具有技术启示(但并非主要判断依据)。

其次,判断是否存在技术启示还需要从该技术特征索要解决的技术问题或气的作用是否相同这方面进行考虑。具体到本案例,该发明与对比文件4均为液晶显示器的背光模块,虽然该发明为直下式背光模块,对比文件4位侧光式背光模块,两者的光源设置方式并不相同,但本发明与对比文件4所要解决的技术问题并不在于光源设置方式,而是在于背光模块中光学膜片的固定问题;无论是该发明还是对比文件4中,所提出的背光模块均需要涉及对光学膜片的固定问题,而两者对于光学膜片的设置方式是相同的,因此对于两者产品的通用部件来说,本领域技术人员完全可以直接将对比文件4中产品的通用部件设置方式应用于该发明的产品中。由于对比文件4中在导光板上设置固定凸起,在光学膜片上设置孔,通过光学膜片上的孔与导光板上的凸起相配合的方式来固定光学膜片,这一技术手段所解决的技术问题与该发明所要解决的技术问题相同,均是通过悬挂方式固定光学膜片,从而避免采用夹持光学膜片的方式时由于夹持力不易控制而对显示器显示效果造成不利影响,故两个方案所产生的效果相同。故复审决定认为对比文件能够给予本发明技术方案以技术启示。

所以同一技术领域中不同类型产品之间的技术启示的判断问题,需要结合所要解决的技术问题,看不同类型或者不同的应用场景是否会对产品所要解决的技术问题造成影响。

附件:

链接:https://pan.baidu.com/s/1x--17b48llrYZybbBH5Gqw 提取码:qg1d